Trinkwasserhygiene im Fokus – ausgewählte Optimierungsmöglichkeiten bei Planung, Ausführung und Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel – und muss daher jederzeit hygienisch einwandfrei sein. Für Planer und Installateure bedeutet das, mit ihrer Arbeit die Grundlage für einen sicheren, wirtschaftlichen und dauerhaft hygienischen Betrieb der Trinkwasserinstallation zu schaffen.

Erfahren Sie im Folgenden von Hygieneexperte Dr. Peter Arens, welche beispielhaften Maßnahmen dazu beitragen, Trinkwasserinstallationen so zu planen und auszuführen, dass sie sowohl hygienisch sicher als auch so energieeffizient wie möglich betrieben werden können.

Planung: Von Anfang an schlank und effizient

Architektur: Getrennte Schächte für kalt- und warmgehende Leitungen

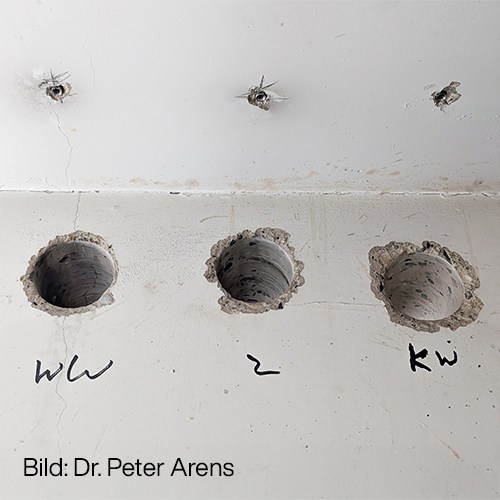

Die Architektur eines Gebäudes bestimmt über das gesamte Gebäudeleben auch den Umfang von Maßnahmen zum Erhalt der Wassergüte. Um mit der Ressource Trinkwasser verantwortungsvoll umzugehen und Spülmaßnahmen über die nächsten 50 Jahre auf die Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes zu reduzieren, müssen kalt- und warmgehende Leitungen in voneinander getrennten Schächten verlegt sein. Dies gelingt nur dann, wenn Architekten sich dieser Thematik und Verantwortung bewusst sind. Dies ist jedoch noch immer viel zu selten der Fall, obwohl dies seit Jahrzehnten beispielsweise in der VDI 6023 Blatt 1 gefordert wird. Daher sollte der Auftraggeber getrennte Schächte bereits bei der Auftragsvergabe mit dem Architekten vereinbaren.

Zum Schutz des Trinkwassers kalt gegen übermäßige Erwärmung in Steigleitungen sind warm- und kaltgehende Leitungen in getrennten Schächten zu verlegen.

Reduzierte Berechnungsdurchflüsse – weniger ist mehr

Schon in der Planung lassen sich Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verbinden. Wer Trinkwasserinstallationen mit reduzierten Durchflussmengen auslegt – z. B. Duschen mit 6 statt 9 Litern pro Minute oder Waschtische mit 3 statt 4,2 Litern –, profitiert mehrfach:

- Niedrigere Investitionskosten dank kleinerer Rohrdimensionen und weniger Material

- Geringere Betriebs- und Abwasserkosten über die gesamte Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren

- Bessere Energieeffizienz durch geringeren Warmwasserverbrauch ohne Komfortverlust und geringere Zirkulationswärmeverluste, wenn auf zirkulierendes Warmwasser in Vorwänden verzichtet wird.

Wichtig: Der Planer sollte die reduzierten Berechnungswerte mit dem Bauherrn abstimmen, damit die Installationen von Beginn an auf den tatsächlichen Bedarf ausgelegt sind – hygienisch sicher und zugleich wirtschaftlich.

Schlanke T-Stück-Installationen statt komplexer Ringleitungen

Trinkwasserinstallationen sollten so wenig Wasser enthalten wie möglich. Dies ist keine „Kann-Regelung“, sondern eine „Muss-Regel“, das aus hygienischen und wirtschaftlichen Gründen im Regelwerk gefordert wird. T-Stück-Installationen minimieren neben dem Wasservolumen insbesondere auch die Wärme aufnehmenden sowie abgebenden Oberflächen und damit auch die Betriebskosten über die nächsten 50 Jahre.

Vorteile:

- Geringeres Risiko der Kaltwassererwärmung

- Besserer Wasserwechsel durch die normale Nutzung, kürzere Spülzeiten bei Betriebsunterbrechungen

- Bis zu 25 % weniger Wasserinhalt und 29 % kleinere Oberflächen als Ring-in-Ring-Systeme

- Niedrigere Installations- und Betriebskosten bei besserer Trinkwasserhygiene

Kaltwasser von Wärmequellen trennen

Wie bereits erwähnt, sollten Kaltwasserleitungen möglichst nicht mit zirkulierenden Trinkwasser- oder Heizungsleitungen in gemeinsamen Hohlräumen wie Schächten, abgehängten Decken und Vorwänden verlegt werden. Nur dies verhindert die Wärmeübertragungen auf das Kaltwasser trotz fachgerechter Dämmung und schützt es zuverlässig vor ungewollter Erwärmung über 25 °C – ein zentraler Faktor gegen Legionellen im zu warmen Kaltwasser. Gleichzeitig sinken die Wärmeverluste in den Warmwasserleitungen, was die Energieeffizienz erhöht und die Betriebskosten über viele Jahre reduziert.

So nicht: Was auf den ersten Blick sauber installiert aussieht, ist aus thermischer Sicht ungünstig: Kalt- und Warmwasserleitungen sollten nicht nebeneinander verlaufen, sondern räumlich getrennt werden.

Ausführung: Fehler vermeiden, Hygiene sichern

Vorwände „entschlacken“

Komplexe Installationen in Vorwänden mit Warmwasserzirkulation und zusätzlich eingeschleifte Kaltwasserleitungen führen häufig zu einer unerwünschten Erwärmung des Kaltwassers – teils bis über 35 °C. Dadurch steigt das Risiko einer Legionellenvermehrung im zu warmen Kaltwasser oder es entstehen als Kompensationsmaßnahme nicht mehr zeitgemäße Spülwassermengen. Sicherer ist es, auf solche Installationsweisen zu verzichten und stattdessen auf einfache T-Stück-Installationen zu setzen. Dabei werden die Entnahmestellen unter Einhaltung der „höchstens 3-Liter-Regel“ (DVGW W 551 und DIN 1988-200) angeschlossen. Dies gelingt problemlos, denn bei einer Rohrabmessung von 15 mm sind dies mehr als 20 Meter! Daher werden diese Volumina bei jeder Nutzung vollständig ausgetauscht. Und von einer Deckenverteilung im Flur bis zur ersten Entnahmestelle in einer Nasszelle sind es ohnehin lediglich ca. 4 Meter bzw. 600 ml. Warum sollte man vor diesem Hintergrund und unter Betrachtung der Risiken noch alles einschleifen?

So nicht: Zirkulierendes Wasser in der Vorwand heizt Kaltwasser unnötig auf: Deswegen sollte beides nicht in einem Bauraum sein.

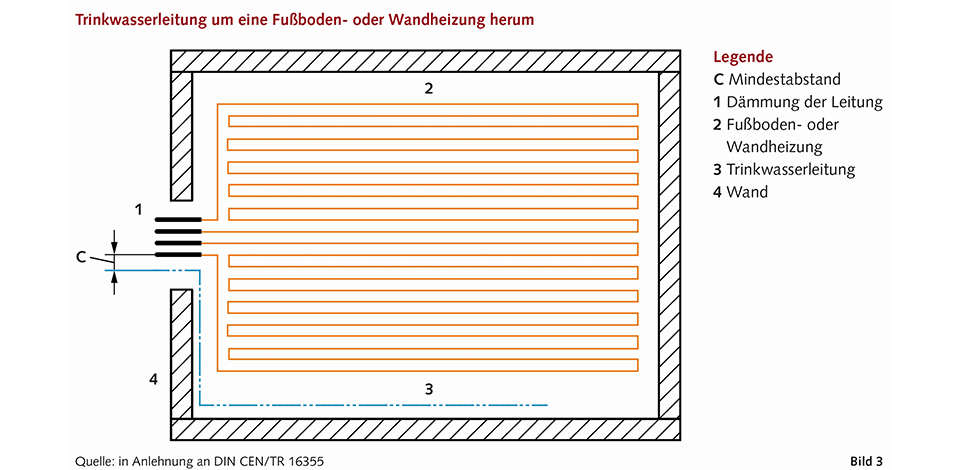

Trinkwasserleitungen und Fußbodenheizung: Abstand halten!

Trinkwasserleitungen kalt dürfen nicht in warmen Technikzentralen und Bauräumen oder direkt neben Heizungsrohren verlaufen. Besonders kritisch ist die Verlegung unter Fußbodenheizungen, trotz ausreichender Dämmung. Denn Dämmungen verzögern lediglich den Wärmeausgleich, verhindern ihn jedoch nicht. Und Fußbodenheizungen laufen über viele Monate im Dauerbetrieb. Die DIN CEN-TR 16355 fordert daher Mindestabstände der Kaltwasserleitungen von den Heizkreisen. Nur so bleiben Temperaturgrenzen eingehalten und hygienische Risiken ausgeschlossen.

Mindestabstand C gemäß Tabelle 2 der DIN CEN-TR 16355 zwischen einer Trinkwasserleitung kalt und einer Flächentemperierung.

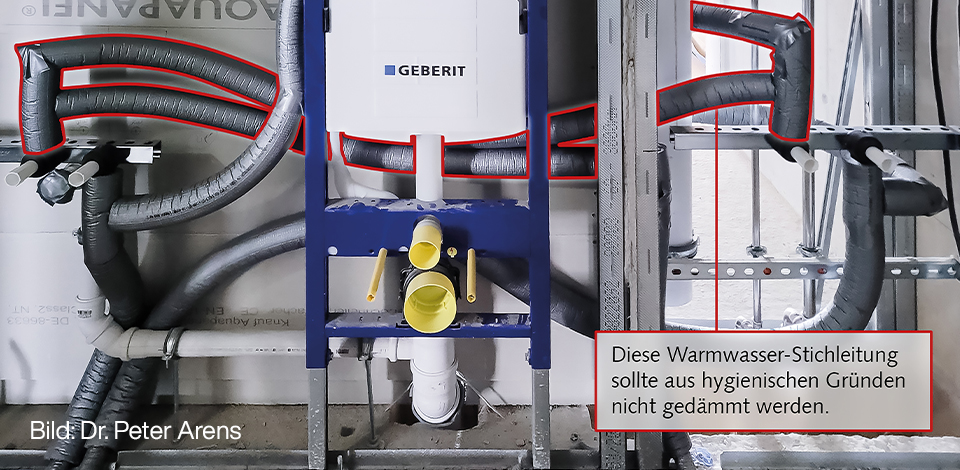

Ungedämmte Warmwasser-Stichleitungen: Schnell abkühlen ist besser

Kurze Warmwasser-Stichleitungen ohne Zirkulation oder Begleitheizung schützen benachbart verlegte Kaltwasserleitungen vor einer übermäßigen Erwärmung. Wichtig ist, auf eine Dämmung zu verzichten: Dies reduziert die Kosten bei besserer Hygiene über die nächsten 50 Jahre! Denn ungedämmte Leitungen kühlen schneller aus und die Temperaturen durchschreiten in kurzer Zeit den kritischen Bereich zwischen 25 und 50 °C. Die EnEV und die DIN 1988-200 von 2012, Tab. 9, ermöglichen den Verzicht auf eine Dämmung des Warmwassers bereits seit mehr als 10 Jahren, doch in der Praxis ist dies noch immer nicht durchgehend angekommen. Im Gegensatz dazu sollten jedoch Kaltwasserleitungen im selben Bauraum, z. B. einer Vorwand, weiterhin gedämmt werden. Denn dann geht die kurzzeitig freigesetzte Wärme nicht ins Kaltwasser über.

Was zunächst widersprüchlich klingt, ist seit 2012 in der DIN 1988-200, Tabelle 9, und EnEV ausdrücklich erlaubt: der Verzicht auf die Dämmung von Warmwasser-Stichleitungen. Dadurch verkürzt sich die Zeit, in der sich Legionellen vermehren können – das verbessert die Hygiene und senkt gleichzeitig die Investitionskosten. Die Kaltwasserleitungen hingegen werden gedämmt, um eine Erwärmung durch benachbarte Warmwasserleitungen zu vermeiden.

Betrieb: Hygiene und Effizienz im Alltag

In stark frequentierten Bereichen von Gebäuden wie Flughäfen oder öffentlichen Schwimmbädern ist Wassersparen problemlos möglich, da der regelmäßige Wasserwechsel ohnehin gegeben ist. Elektronische, berührungslose Armaturen sind hier besonders effizient, wenn es um Wasser- und Energiesparen geht:

- Bis zu 70 % weniger Wasserverbrauch beim Warm- und Kaltwasser

- Energieeinsparung bei der Warmwasserbereitung

- Mehr Komfort und Hygiene

So leicht geht Wassersparen in hoch frequentierten Bereichen: Im Vergleich zu regulären Einhebelmischern können der Wasserverbrauch mit elektronischen, berührungslosen SCHELL Waschtisch-Armaturen um bis zu 70 Prozent und damit auch die Energiekosten für die Erwärmung des Warmwassers verringert werden.

Risiken im Kaltwasser einfach erkennen: Der 3-Liter-Test

Ein einfacher Test hilft, mögliche Risiken zu erkennen: Nach mindestens vier Stunden ohne Wasserentnahme drei Liter Kaltwasser ablaufen lassen und die Temperatur in 250 ml messen.

- Über 25 °C? → Leitungsführung ungeeignet.

- Unter 25 °C? → Hygiene im grünen Bereich.

Wassermanagement-Systeme bei selten genutzten Entnahmestellen

In Bereichen mit geringer Nutzung, etwa in Pflegeheimen, Kliniken oder Hotels, reicht der Wasserwechsel durch die Nutzer allein oft nicht aus, um die Wassergüte zu sichern. Automatisierte Wassermanagement-Systeme und elektronische Armaturen übernehmen hier die Spülungen gezielt und dokumentieren sie zuverlässig. So wird Stagnation verhindert – bei gleichzeitig effizientem Ressourceneinsatz.

Das SCHELL Wassermanagement-System SWS/SMART.SWS ermöglicht nach entsprechender Programmierung die automatische Auslösung von Stagnationsspülungen zum Erhalt der Trinkwassergüte. Pro Server können bis zu 64 Teilnehmer vernetzt werden.

Trinkwasserhygiene ist kein Hexenwerk

Wer Trinkwasserinstallationen vorausschauend plant, fachgerecht ausführt und gezielt betreibt, sichert langfristig Hygiene, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Getrennte Schächte, schlanke T-Stück-Installationen und intelligente Armaturen bilden dabei das Fundament für ein nachhaltiges, hygienisch sicheres und ressourcenschonendes Trinkwassersystem – ganz im Sinne moderner Trinkwasserhygiene.